十二支とは

十二支とは身体を表す12の地支を表す総称といわれています。

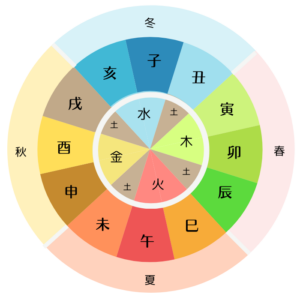

十二支は「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」の12種類があります。

江戸時代まではこの十二支を用いて時刻や方位をを表していました。

ここでは、十二支について簡単に説明をします。

十二支の特徴

十二支は、春・夏・秋・冬の4つに分けられ、それぞれの季節の性質を持っています。

さらに、十二支は下の図のように、自然界にある「木」「火」「土」「金」「水」5つの要素(五行)も含みます。

春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」というように、季節ごとに五行が異なります。

また、季節の変わり目に位置する十二支(丑・辰・未・戌)の五行は「土」となります。

「土用の丑の日」という言葉を聞いたことがある人もいらっしゃるでしょう。この季節の変わり目の「土」の期間のことを土用といいます。

四季の境目にあるため「土」には4つの十二支があります。

まとめ

十二支は、昔から人々の生活や考え方に寄り添ってきた大切な文化です。

それぞれの動物が持つ意味や特徴を知ることで、昔の人々が大切にしていた知恵にも触れられます。

四柱推命では、この十二支が一人ひとりの個性や未来を読み解く鍵として活用されています。

十二支は、私たちに歴史や自然とのつながりを思い出させてくれる存在です。